一般選抜で合格

-

U・Hさん

-

一般選抜

学部学科試験・共通テスト併用方式

受験科目:英語、国語、世界史B

文学部・ドイツ文学科

千葉県出身

■受験生へメッセージ

受験勉強は大変だと思いますが、乗り越えた先には楽しい大学生活が待っています。今の努力は決して無駄にはなりませんし、自分の力で目標に向かって進んだ経験は、これからの人生でも大きな自信になります。諦めずに自分なりの工夫を重ね、無理をしすぎずに努力をし続けることが重要です!ときには友達や家族に話を聞いてもらいながら、自分のペースで続けてください。最後まで諦めず、自分を信じて頑張ってくださいね。心から応援しています!

■上智大学を目指した理由、学部学科を選んだ理由

私が受験生のときは、新型コロナウイルス感染症の影響で国際交流の機会が限られていました。そんな中、国際性を重視し、留学制度も充実している上智大学に魅力を感じ、志望しました。ドイツ文学科を選んだ理由は、ドイツ語圏の文化や思想、歴史に興味があり、言語を通して深く学びたいと考えたからです。少人数制で手厚い指導を受けられる点にも惹かれました。

【文学部】https://www.sophia.ac.jp/jpn/academics/ug/ug_hs/

■現在、大学生活で力を入れていること

私は、ドイツ文学科での学びに加えて、教職課程(ドイツ語・英語)や学芸員課程も履修しており、幅広い分野に意欲的に取り組んでいます。平日は1限から5限まで授業が入っていることも多く、時間を有効に活用する力が身につきました。さらに課外活動では、サークルの運営に携わり、イベントの企画や新入生対応などを通じて、チームワークやリーダーシップも培っています。また、接客業のアルバイトも続けており、社会性やコミュニケーション力の向上にもつながっています。どの活動も自分を成長させてくれる大切な経験となっています。

■上智大学に入学して良かったと思うこと

上智大学に入学して特に感じた良さは、国際交流が非常に盛んなことです。キャンパス内には多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、語学や文化について日常的に触れる機会が豊富にあります。こうした環境の中で、自分の視野が大きく広がりました。また、少人数制の授業が多く、教員との距離が近いことも魅力です。授業でわからないところがあってもすぐに相談できるため、主体的に学ぶ姿勢が身につきました。課外活動でも、サークル運営やアルバイトを通して、責任感が養われ、自分自身の成長を実感しています。多様な価値観に触れることで、柔軟に考え、行動できるようになったことが大きな変化です。

■高校生活を振り返って

高校生活では、勉強面では特に英語に力を入れて取り組みました。私は元々英語が苦手だったのですが、毎日の予習復習はもちろん、英検やTEAPにも積極的にチャレンジし、語彙力やリスニング力の向上を意識して学習を続けました。また、海外のニュースや映画などにも触れるようにして、実践的な英語力を養うことを心がけました。

■受験期を振り返って

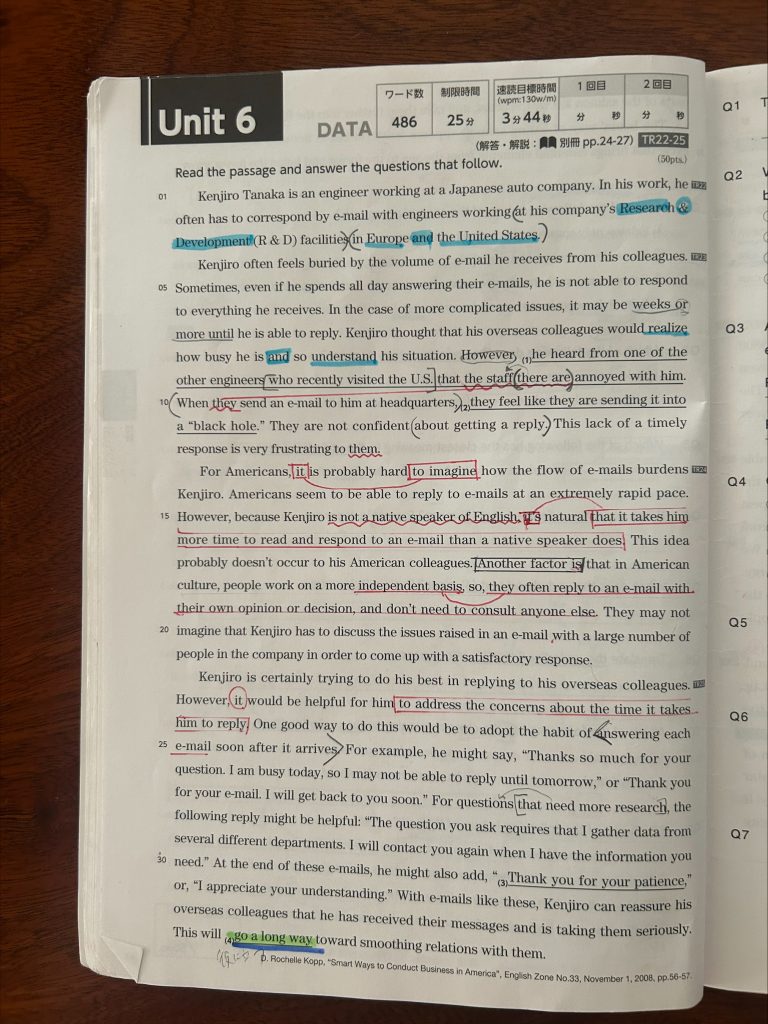

前期は主に基礎固めを意識し、英語と国語を中心に1日6~8時間ほど勉強していました。特に英語は毎日継続することを心がけ、単語や文法の復習に加えて、長文読解の演習にも取り組みました。夏休み以降は、学習時間を1日10時間前後に増やし、生活リズムを一定に保つことを意識しました。勉強時間が増える分、短い散歩や軽い運動で気分転換をしながら集中力を維持していました。後期になると、過去問研究に本格的に取り組み、自分に足りない力は何かを分析して、その都度対策を立てて学習を進めました。ただやみくもに勉強するのではなく、日々の学習に目的を持つことを大切にしていました。計画通りにいかない日もありましたが、「今できることを着実にこなす」ことを意識しながら、自分のペースで最後まで走り抜けることができました。

■おすすめの勉強方法

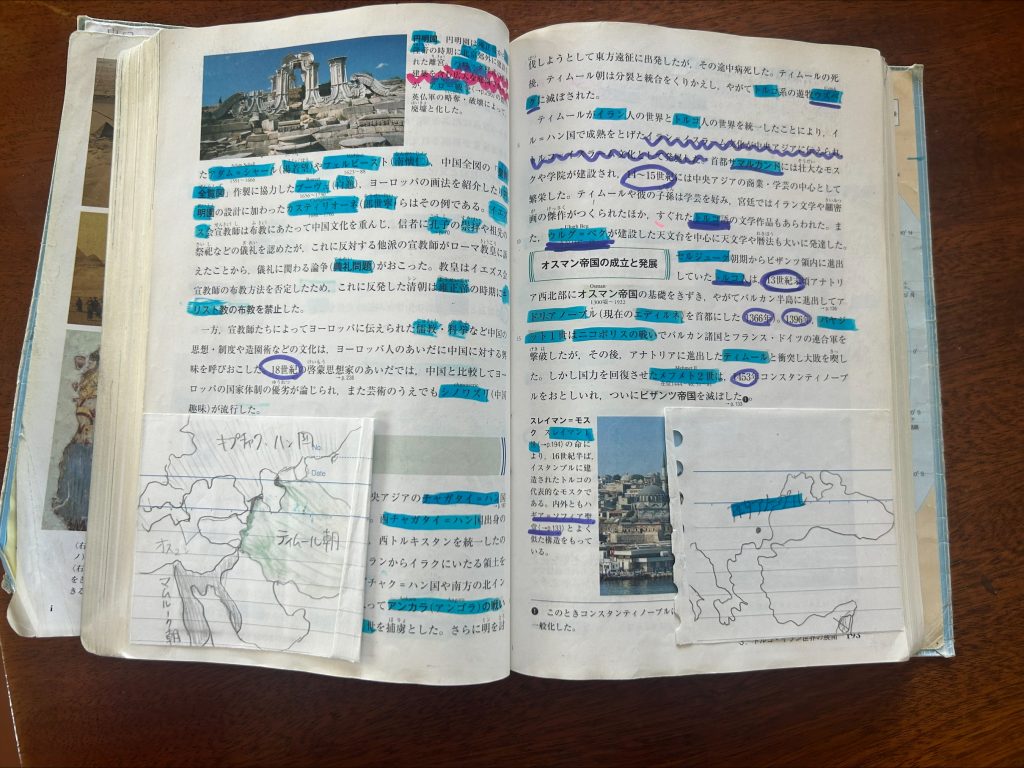

私のおすすめの勉強方法は「音読」です。声に出して読むことで、視覚だけでなく聴覚も使って記憶を定着させることができます。黙読よりも集中力が高まり、文章の構造や意味もより深く理解できるようになりました。声に出して何度も繰り返すことで、知識を自然と覚えていきました。また、音読にはリズムが生まれるため、眠気防止や気分転換にもなります。私は毎朝・毎晩10〜15分程度、英語長文や世界史の教科書を音読する習慣を取り入れていました。勉強に行き詰まったときや、集中力が続かないときこそ、ぜひ音読を取り入れてみてほしいです。効率よく知識を身につけたい人にこそおすすめしたい学習法です。

■苦手科目とその克服方法

私は、世界史の年号を覚えることが苦手でした。数字だけを暗記するのが難しく、すぐに忘れてしまうことが多かったです。しかし、先生から「出来事と関連付けて覚えると良い」とアドバイスを受けたことをきっかけに、歴史の流れを物語のように捉えるようにしました。たとえば、「フランス革命が1789年に起こった」という年号を、同時期に流行していた思想や日本の歴史と関連付けて学ぶことで、記憶に残りやすくなりました。また、自分で年号を語呂合わせにして楽しく覚える工夫もしました。こうした工夫を重ねた結果、以前よりもスムーズに年号を覚えられるようになり、苦手意識も薄れていきました。

■勉強の息抜き・気分転換

友達とLINEや電話をしたり、近所を散歩してリフレッシュしていました。10時間近くずっと座ったままでいるのは、精神的にも体力的にも負荷がかかり、勉強の質が落ちてしまいます。こまめに体を動かすことで気分も前向きになり、結果的に効率よく学習を進めることができました。無理に詰め込まず、自分のペースを大事にすることが大切だと思います。

■スマホとの付き合い方

スマホは、スクリーンタイムを1時間に設定してスマホの使用時間に制限をかけていました。スマホは、一旦見始めてしまうと、歯止めがきかなくなり勉強時間がどんどん損なわれてしまいます。そのため、友達との連絡や勉強時間の記録の手段としてのみ使用していました。

■学生生活の様子・勉強グッズ紹介